|

||

|

|

||

|

Bonjour, c’est Mohamed Mbougar Sarr Je suis né à Dakar, capitale du Sénégal, il y a trente-quatre ans. Aux dernières nouvelles (qui datent de 2021), je suis écrivain. Je passe une moitié de ma vie à replacer mes livres dans les librairies et bibliothèques publiques qui se bornent à les ranger à M, au rayon de la lettre S. L’autre moitié de ma vie, je fais l’inverse. Voici quelques repères bibliographiques : Terre ceinte (éd. Présence africaine), 2015. Silence du chœur (éd. Présence africaine, prix Littérature-Monde remis au festival Étonnants Voyageurs de Saint-Malo), 2017. De purs hommes (coédition Philippe Rey/Jimsaan), 2018. La Plus Secrète Mémoire des hommes (coédition Philippe Rey/Jimsaan, prix Goncourt), 2021. |

||

|

||

|

|

||

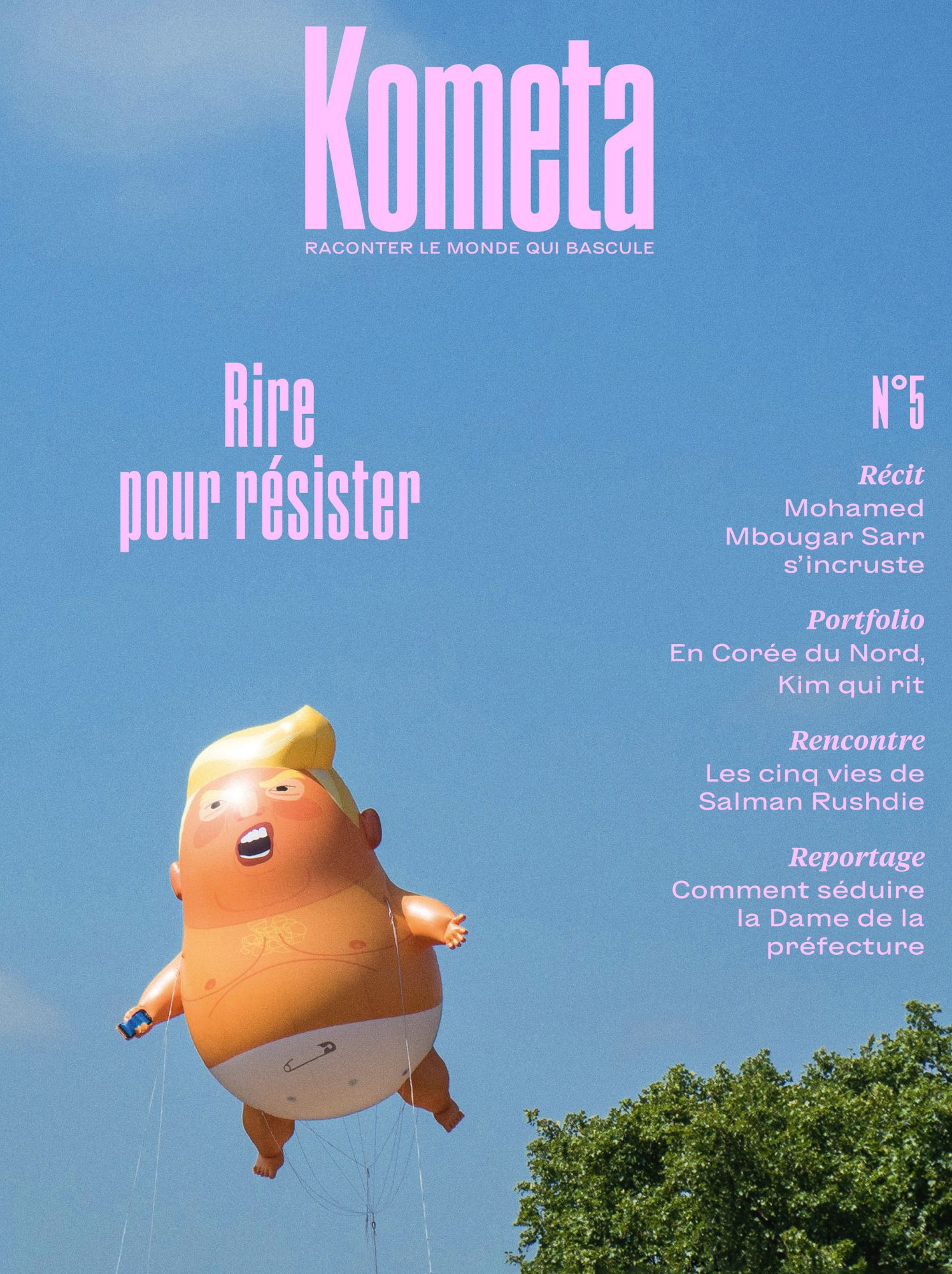

Mon article dans Kometa |

||

|

Admirateur du travail de son compatriote l’artiste et photographe sénégalais Omar Victor Diop, Mohamed Mbougar Sarr s’est penché pour Kometa sur le projet Being There, né de la collaboration jubilatoire entre Diop et Lee Shulman, artiste, réalisateur et collectionneur d’images d’anonymes au travers de The Anonymous Project. Dans Being There (Textuel, 2023), Omar Victor Diop se glisse dans ses diapositives américaines des années 1950 et 1960, comme s’il avait toujours fait partie du cadre. Il s’incruste dans des familles de la classe moyenne blanche et privilégiée où il n’a pas été invité, en pleine Amérique ségrégationniste d’après-guerre. Des mises en scène qui interrogent, et comme un pied de nez à l’Amérique de Trump. À partir de ces photos de Being There, Mohamed Mbougar Sarr s’interroge sur sa place de «Miss France littéraire» comme il le dit lui-même avec humour, et comment il s’est incrusté dans un paysage littéraire blanc en étant, comme le dit sa fiche Wikipédia, «le premier écrivain noir depuis 1921 à remporter le prix Goncourt » avec La Plus Secrète Mémoire des hommes. |

||

|

||

|

Fin 2021, alors que je pataugeais dans une séance photo comme navet pourri dans une soupe, le photographe, excédé de ne rien tirer de moi qu’une gueule tendue et, pour tout dire, assez vilaine, me dit cette étrange phrase que je ne suis pas sûr d’avoir comprise (mais je me demande s’il l’a comprise lui-même): «Faites comme si vous n’aviez pas de couleur.» Un ange passa. Le photographe se cacha derrière son appareil ; quant à moi, je me demandai à quoi pouvait ressembler un homme incolore. Que croyez-vous qu’il arriva ensuite? Un scandale? Oui, le plus grand de tous: je fis comme si, et j’embellis, et je me détendis, et je devins tout à fait graphique. La séance se passa merveilleusement par la suite. Je fis honneur à ma couronne de Miss France littéraire. (Je précise – mais je parie que vous, qui lisez ceci, n’y avez pas songé une seconde, car cela va de soi – que le photographe en question était blanc.) […] |

||

Studium et punctum |

||

|

Il aura fallu que je regarde les images de Being There, The Anonymous Project, de Lee Shulman et Omar Victor Diop, pour que ce souvenir me revienne dans un mélange de honte profonde et d’éclat de rire diluvien. Sur toutes les photos, Omar fait comme si. Mais comme si quoi? tout allait bien? tout était normal? il avait oublié sa couleur? on avait oublié sa couleur ou on ne la voyait pas? […] Chaque image produit en effet une gêne croissante, qui naît de l’écart (ou, au contraire, de la fusion parfaite) entre le «studium» et le «punctum» que théorisait Barthes dans La Chambre claire: entre, donc, la banalité des images dont les codes nous sont familiers d’une part, et le détail, de l’autre, qui nous pique soudain et révèle le hors-champ de la photo dans toute sa violence. Dans ce hors-champ aussi, un ange passe. Un ange noir – l’ange Omar. […] |

||

Chiasme hypothétique |

||

|

IEn regardant les photos de Being There, je me suis posé une question que toute personne parcourant les pages de ce livre s’est sans doute posée: quel effet auraient produit ces images si le dispositif de la plupart d’entre elles s’était renversé, et qu’Omar Victor Diop apparaissait blanc, seul au milieu de personnes noires? Qu’aurions-nous ressenti? Ce chiasme hypothétique aurait-il seulement eu une chance d’advenir dans les États-Unis des années 1950 et 1960, celles du rêve américain triomphant dans l’idéal WASP/middle class/capitaliste? Celles, aussi, surtout, du vieux cauchemar racial américain, de la ségrégation, du souvenir encore vif des «étranges fruits» chantés par Billie Holiday? |

||

Mélancolie douce |

||

|

Mes deux photos préférées du volume sont celles où l’ange Omar est la seule personne visible. Sur l’une, il est seul au milieu de la neige, armé d’une pelle avec laquelle il a tracé les mots « I love you » ; sur la seconde, il apparaît à une fenêtre en compagnie d’un chien, et regarde quelque chose à sa gauche. Ces deux images me touchent car j’y décèle une mélancolie douce, que je connais et que j’éprouve quelquefois jusqu’à la source de mon sang. C’est la mélancolie des personnes qui, dans un moment de lucidité, se rappellent qu’elles ne peuvent – ne doivent – jamais oublier qu’en certains lieux, même si tout suggère l’inverse, rien n’est jamais vraiment normal. Il faut en rire, quand on le peut. Mais c’est peut-être pour la vie, et toute la vie il faudra lutter pour ne pas en mourir. |

||

|

||

|

|

||

Retrouvez l'ensemble de l'article de Mohamed Mbougar Sarr dans le numéro 5 de Kometa, «Rire pour résister». |

||

|

|

||

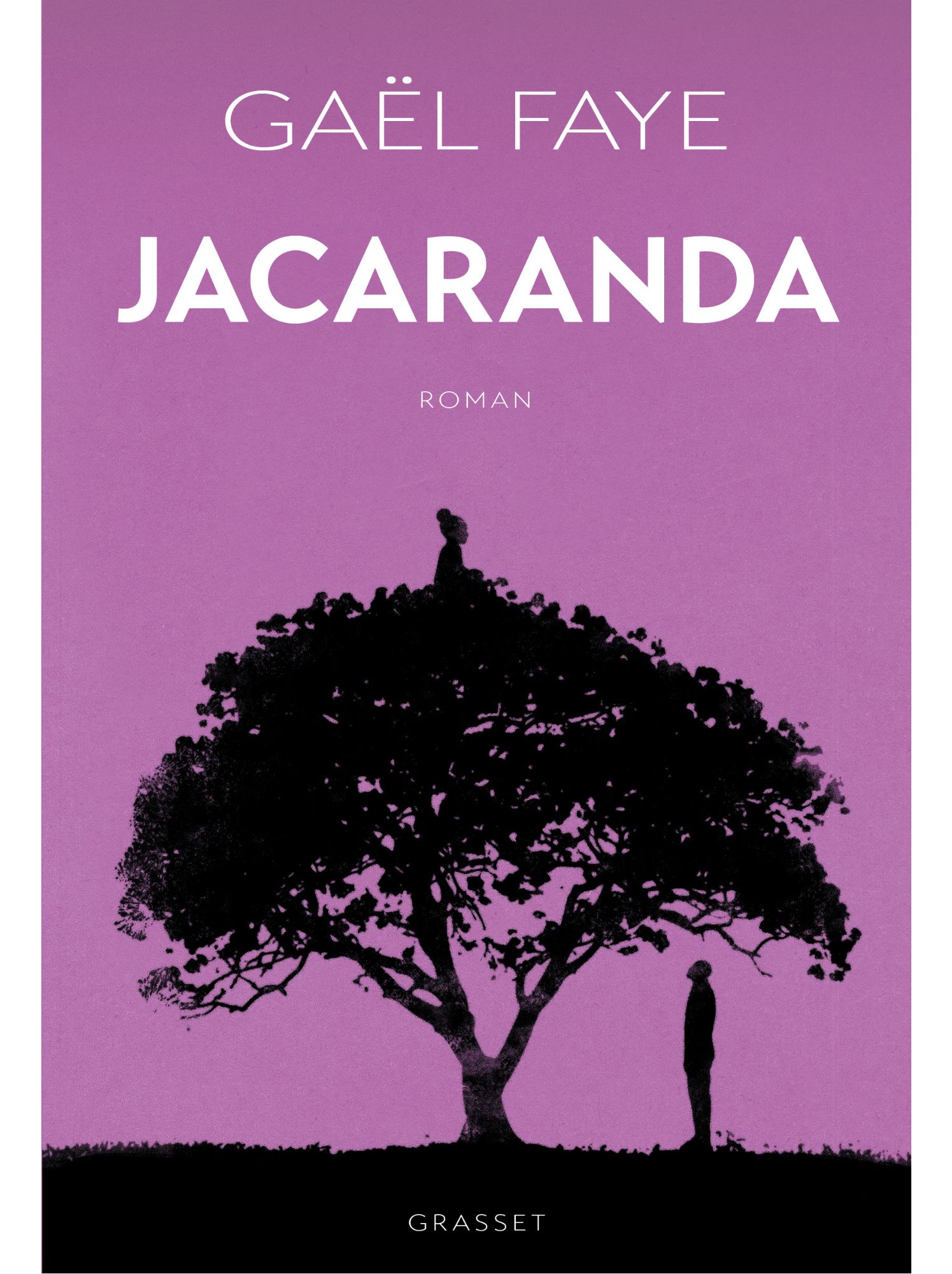

Le livre que je recommande |

||

|

||

|

Jacaranda, de Gaël Faye (Grasset, 2024) On retrouve la signature poétique de l’auteur: une langue légère, sans accrocs (j’avoue l’avoir quelquefois voulue plus… râpeuse), mais qui se confronte quand il le faut à l’insoutenable. Peu d’acrobaties de style ou de structure. Une, notable, page 158 : un bout de phrase («…j’ai eu envie d’écrire ce qui se passait sous mes yeux, à la façon d’un naturaliste») change une scène de la vie ordinaire de la grand-mère en une constellation de détails luisants et profonds. Voilà mes pages préférées. La narration vise au cœur avec une délicate modestie; et parfois, quand Stella (la petite-fille) découvre les quatre racines de son jacaranda, quand Sartre – qui doit son surnom aux livres qu’il récupère chez les expatriés partis en urgence du Rwanda – ne peut plus échapper à son passé et pleure, quand Venancia murmure Amen, on se laisse envahir par une belle émotion. |

||

|

|

||

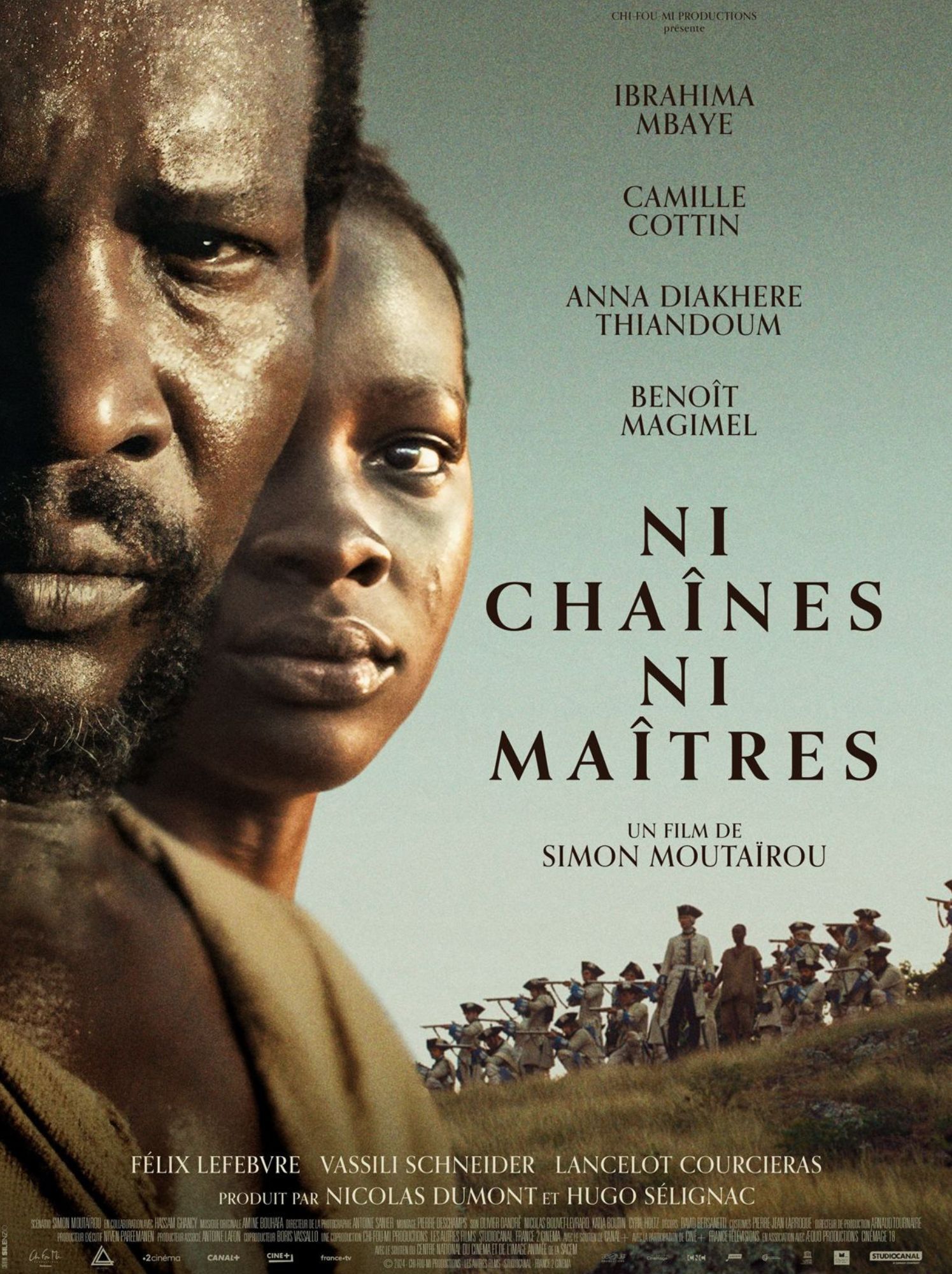

Le film que je recommande |

||

|

||

|

Ni chaînes ni maîtres, de Simon Moutaïrou (2024) La dernière partie de ce film est la plus douce et, par ce fait même, la plus violente aussi: elle montre, jusqu’à la pointe douloureuse que l’amour peut atteindre, une image de la beauté simple de l’humanité qui fut niée et déshumanisée par l’esclavage. Les deux premiers tiers du film font la part belle au mouvement – la fuite, la traque, l’isolement, le combat: c’est la survie. Mais soudain se déploie «fi buumi jaam yi dogge», hétérotopie marronne, et avec elle, la chaleur sereine du foyer recomposé. Voici revenu le temps têtu de la vie: le repos, la parole, la communauté, le soin. La frénésie de la caméra a vécu. Le temps ne rythme plus simplement les péripéties du film; il devient son vrai sujet. On le voit car il n’existe plus, ou plutôt, parce qu’il coule différemment. L’évocation – dans plusieurs langues africaines – de Maam Ngessu, ou Mami Wata, ou Picc Ramatu, dit une mémoire ancienne et toujours vive, mais la nuit les entoure. Le vrai drame se joue déjà là: entre le feu, les mots des récits et l’enveloppe nocturne; et si la scène finale est terrible et splendide, elle vient comme une acmè spectaculaire après l’acmè réelle, tranquille. On vit tout près des personnages, tous pris dans des dilemmes plus ou moins profonds, tous structurés, cependant, par la question de la filiation - de la transmission. Camille Cottin convainc jusque dans son unique réplique en wolof, où son accent est aussi dur que son regard. Anna Diakhère Thiandoum émeut; la lumière de son visage est la ligne de fuite du tableau. Mais c’est dans l’intensité et la subtilité du jeu d’Ibrahima Mbaye Tchie, dans ses épaules alourdies par la peur, que se concentrent la douleur, l’humiliation, la colère, la révolte d’un individu, d’un groupe, d’un peuple. Voyez Ni chaînes ni maîtres. Le film prend sa part dans la conversation politique qui (dis)tend ce pays autour des mémoires multiples, de l’identité hétérogène, de sa responsabilité historique dans l’esclavage colonial. Mais ce serait une erreur de le réduire à son propos politique. Il y a chez Simon Moutaïrou un évident talent de pur cinéaste, qui croit aux images, et qui croit peut-être plus fort encore au langage. |

||

A propos de KometaNée du choc du retour de la guerre sur le continent européen, Kometa raconte le monde partout où il bascule, de l’intérieur, à travers les regards de celles et ceux qui le vivent. La revue fête sa première année et grandit grâce à vous, en passant de 4 à 6 numéros par an en 2025. En vous abonnant, vous soutenez des autrices et des auteurs en résistance et un journalisme indépendant de qualité. Retrouvez tous les deux mois dans une belle revue papier des grands récits littéraires, des photos d’auteurs et des débats d'idées, et suivez-nous chaque semaine dans notre newsletter et chaque jour sur nos réseaux. Merci d'être à nos côtés! |

||

L'agenda |

||

|

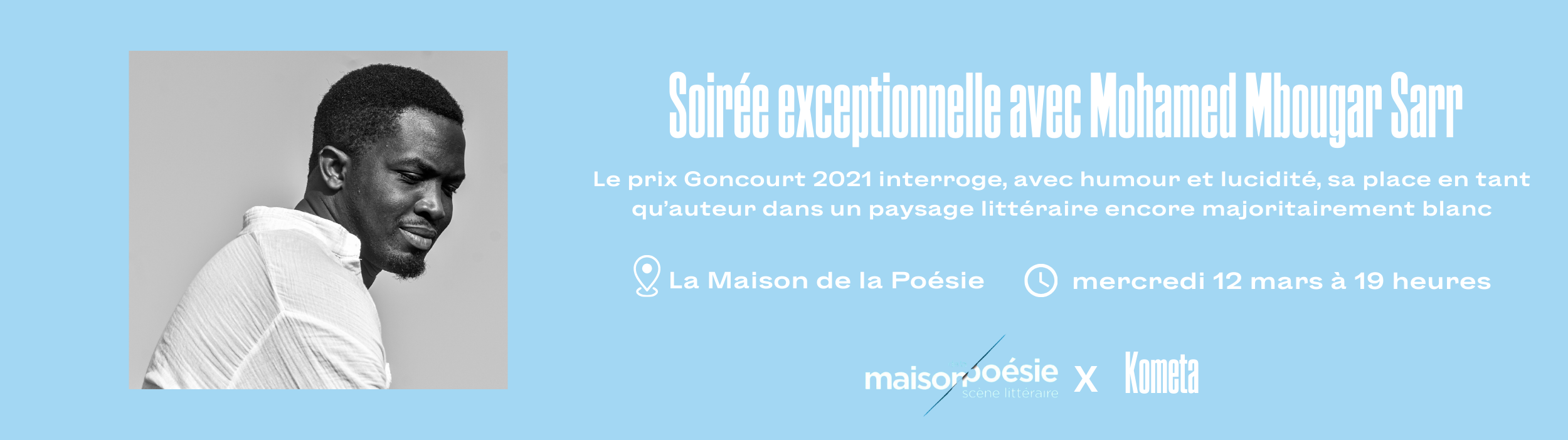

12 mars

Soirée Mohamed Mbougar Sarr

14-16 Mars

11e journées de l’histoire de l’Institut du monde arabe

|

||

Recommandez Kometa

|

||

Suivez chaque semaine

|

8 rue Saint Marc, 75002 Paris |

|

Vous souhaitez nous contacter, contact@kometarevue.com. ©Copyright 2023 Kometa |